北婆羅洲雨林音樂節(North Borneo Rainforest Festival)

text by @_imayyyyyyy

photos by @_imayyyyyyy

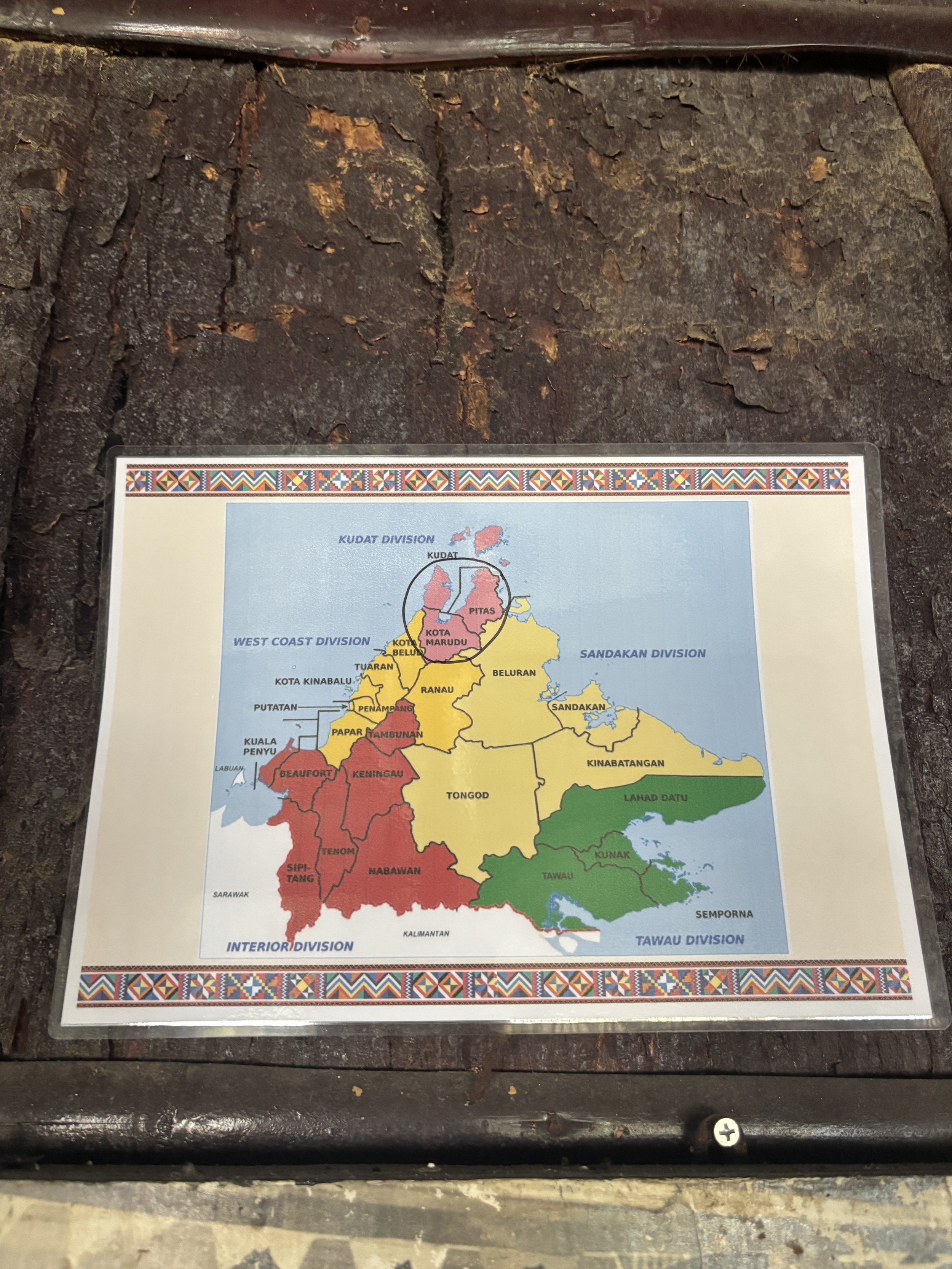

這次去馬來西亞是為了這個由當地民間自主辦理的北婆羅洲雨林音樂節(North Borneo Rainforest Festival),這個活動有點像臺灣都蘭的阿米斯音樂節(Amis Music Festival),地點在沙巴州內的文化村,一個類似臺灣原住民族文化園區的地方。

我在這裡主要在做的事情,是與當地的原住民族做交流,透過表演、展演、互動式工作坊及互動展覽為活動主軸,主題為Pisompuruan – A Place to Gather / Unite(集結/團結之地)。除了當表演者之外,更吸引我的是現場的互動式展覽,有工藝、紋身、森林教育及動物(蜘蛛、鳥類)觀察。

串珠:

有一整區幾乎都是串珠工藝,看似相同,但每個作品皆有自己的獨特之處,蠻喜歡他們的配色,同樣都是串珠,呈現起來的視覺感就差很多,也會運用少許的貝殼類作裝飾,但大多都還是圓珠為主。

黃銅:

每一攤裡面幾乎都會販售很多黃銅飾品(但也不知道是不是真的黃銅),他們的原住民族服飾裡面也常常出現黃銅製做的配飾,手鐲、項鍊等,讓我想到在讀大學的時候,會翻閱非常多的文獻資料,那時候對於阿美族所配戴的配飾非常好奇,大多都是當時的舶來品交易,簡單的黃銅手鐲,沒有過多的裝飾,就這樣出現在一張張文獻照片裡面,所以當我在看每一攤的工藝時,都會一直注意到簡約的黃銅手鐲。在場當然也有現在設計的黃銅飾品,但數量不多。

藤:

販售藤製品的攤位只有一攤,有各式各樣的背簍、籃子及編織完成的藤背帶,讓我最驚訝的是,這些來自部落的藤製品非常便宜(跟臺灣相比的話),雖然說便宜,但細節處理的還是很精緻,連藤的處裡也是,不太會咬手,所以當然很好奇他們的藤跟我們的差在哪裡,就現在來說,他們一半野生採集一半部落種植;而我們多為野生採集,少為進口藤材(越南、泰國),有趣的是,在這個當代,接觸到傳統儀式或是與文化相關之藤材一定都還是會使用野生藤材,而其他類則是會用種植藤材。

婆羅洲因為是雨林的關係,有非常多原生種藤,選擇上也比臺灣多,在法規上,也比臺灣彈性多,在些眾多的條件下,就會比臺灣價格便宜,雖然定價便宜,但我真的覺得他們藤的品質非常好,處理上也是,整體的非常棒的!

蓆:

這裡的編織攤位主要是杯墊及帽子(材料應該是藤),但吸引到我的是他們的蓆子,Kadazan-Dusun是馬來西亞人數最多的原住民族(跟阿美族一樣),牆上貼的有馬來文、英文的簡介。說到蓆子的製做,是使用一個叫Kercut/ Keruut的植物(學名: scipus mucronatus),本來看翻譯好像是什麼蘆薈還是水藤的,結果查資料才發現是跟我們輪傘草同科的沙草科。

蓆子對於他們來說有擁抱身體、收藏故事並乘載靈魂的寓意,我覺得好美!其使用方式跟我們的輪傘草蓆很相似,會運用在休息、儀式、協商、療癒及飲食等功能。

蓆子工序十分很細緻,一樣被仔細地採集後,會透過陽光晾曬,再進行手工編織(看起來是壓二挑二),聞起來沒有什麼味道(本來預想會有陽光的味道),摸起來很舒服,尺寸大小也跟我們的差不多,應該也是取決於植物的自然長度為主。

Sape:

我第一天有好好地當個遊客,觀察整個活動,第二天則是一整天的表演者,在等待的同時,也欣賞了很多不同族群的表演。大致上有了解整個活動的表演團體,但都沒有特別關注哪一個,晚上的時候卻被一個聲音深深吸引,那聲音來自一個古老的樂器『 Sape 』。

當下很沉浸在 sape 的聲音裡,覺得好觸動人心,有種被療癒的感覺,很溫暖、很安全、很幸福的,真的好喜歡!演奏者是一位叫做 Mathew Ngau Jau 的耆老,他是推廣 sape 的重要前輩,來自婆羅洲砂拉越長屋的 Kenyah族 Ngorek 人,該族群也是演奏這個樂器的主要族群之一。

很早以前,這個樂器就已經開始被彈奏,一開始是透過薩滿在長屋(他的傳統家屋)演奏,作為治癒病痛的功能,難怪我會覺得很療癒!那是一種很直覺的感受。而隨著時代的轉換,sape 也改良了很多,從雙弦到三根、四根或五根弦都有。

當時的耆老是聞聲而學的,從小聽、從小接觸,在一個沒有系統化的狀態下去學習樂器,好像我學習編織的過程,那是在生活中長出來的,興趣成為了自己的老師。在這幾十年間,耆老努力將快要消失的 sape 推廣出去,讓 sape 能夠繼續活著、持續呼吸,就像工藝一樣,要反覆的練習、使用,他才會一直活著。

想起前陣子做完家中文物的田調紀錄後,我把 mamu( 阿嬤 )家的一個蒸桶帶回我位於花蓮的租屋處,在訪談的時候,mamu 家裡大概有四五個蒸桶吧,那時候我只有專注在蒸桶的材質、大小等,mamu 也沒有說太多故事,但當我真正開始使用家裡的蒸桶後,才發現那個凹槽為什麼會這樣,原來不是做工太粗糙,是因為使用方式而長出適合的樣子,我覺得這件事就對應到『 活著 』這件事情,當你真的使用了、並且持續使用,才會繼續跟延續,是吧!

結束兩天的音樂節活動,隔天要搭車去 Matunggong 地區 Lompozou 村的傳統文化屋(Rungus族),那是一個單趟車程就要三小左右的地方,非常的偏遠,訊號也不好,在漫長的車程裡面,除了休息之外,我們也跟司機聊天、唱歌。

這幾天觀察下來,有幾個和臺灣原住民文化很不同的地方,因為伊斯蘭教的關係,上廁所後需要用清水洗私密處,不能用衛生紙,所以這幾天去到的廁所地板都濕濕的,也沒有垃圾桶。食物上也是非常不習慣,他們吃得很甜,但又不像臺南甜的那種甜,非常不一樣,我還在他們的早市裡嘗試了蛇皮果,是一種吃起來像酪梨,會越吃越好吃的一種水果。

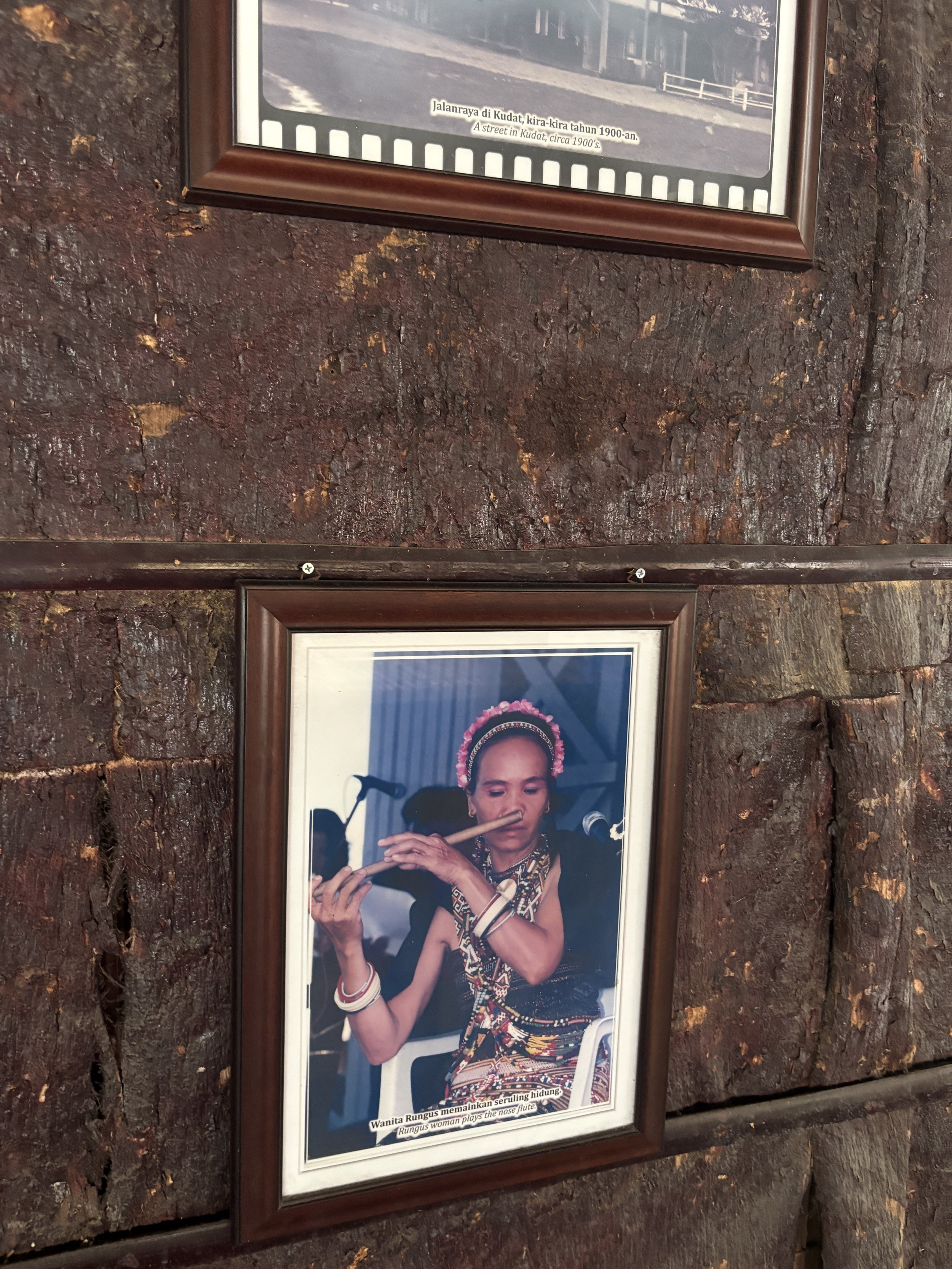

到了 Lompozou 村之後,一開始迎接我們的就是他們的傳統樂舞,一男三女,配上傳統樂器銅鑼的音樂,觀察到,男性的服飾非常華麗亮眼;女性的則是低調內斂,跟我們非常像似。以前有聽到過一個說法,如此的服飾特色是效仿動物「 雄雌性 」的特徵。

現場也有展示『 雙面繡 』的刺繡技術,他們會先把布料繃緊再用毛線進行刺繡,大片的布主要是用來製作男性頭飾,會有一到四個人進行刺繡,圖案按照各工藝師決定,但也有幾個大原則,四邊一定會是由穿山甲包圍,象徵保護部落,會以部落環境為刺繡素材,像是溪邊的魚、花、草、樹、木等,刺繡使用的顏色非常亮麗,配色也非常和諧。

說到是雙面繡,一面是橘色、另一面是黑色,有兩個層面的意思,第一層是說橘色面為白天、黑色面為黑夜,代表著在不同時間穿著傳統服飾時會有不同的呈現;第二層則是橘色面為未婚、黑色面為已婚。在表演者中,可以看到唯一的未婚男性頭飾即為橘色。他們的繡工非常精緻,我很喜歡,還收購了一個尺寸約為成年男性兩隻手掌大小的雙面繡布。

看完刺繡工藝,接下來是織布工藝,他們織布的基本概念和我們都是相同的,不同的是織布方式。像我們學習的是地織(阿美族),人機合一(想到整個身體都酸了),他們則是把機具架在牆面上,這樣身體才不會那麼累,也可以把布繃更緊,我們也想嘗試這樣的織布方式,但目前還沒有執行,於是我來到這裡便率先嘗試了,非常順手!很多的工具細節都為織者而調整,我覺得這樣的軌跡很美。而織布的圖案是很久以前流傳下來的,他的口傳表示,以前的織者會在夢裡夢到圖案,成為『 夢織女 』,所以這些圖案都是在夢裡產生的,我覺得好神奇!

想起學織布的那段期間,我也常常會說你有夢嗎?好像沒有夢就沒有辦法完成織布一樣,也讓我想到最近去看 東冬・侯溫 的展覽,他們也有探討到這個事情,關於夢裡面的織紋,會有個解夢者來詮釋你夢裡面想要傳達的事情,再用現代的方式處裡,我記得我在看這部紀錄片短片的時候還不小心睡著,雖然沒有夢到什麼,但那個當下我一直想到夢織女的事情,覺得真的好美。後來我們也上機台跟織者們交流,雖然語言不太通,但技法跟技術變成了語言,也就這樣互相交流著了。然後織布有個禁忌是,有喪事時十五天不能碰織布機,僅此而已。

最後我們來到長屋,這是馬來西亞大多原住民族以前的部落,為什麼這樣說呢?一個長屋代表一整個部落,甚至是群體,大概會有五六十間那麼長的長屋,一個家庭一間,結婚生小孩後就會在往後蓋一間,所以就會愈來愈長,所有生活都是在長屋裡面的家屋進行,長屋外面會有走廊,就是大家共同的生活空間。

前面提到的 sape 跟銅鑼也會在這裡,如果家屋裡面空了,就會由家族討論是誰入住,所以舊的家屋會一直使用,新的家屋也會一直蓋。在男性七歲前都可以睡家屋,七歲後就要跟大家一起睡在長廊,每家的規定都是這樣,這也是長屋的規定,長屋就像是一個部落,會有社會規範要去遵守。在復刻的長屋裡面,有幾個藤編的物品,其中兩個是背簍的形制,那是女性去採集時會使用的器物,還有大魚簍跟小魚簍,除了用來抓魚之外,也會用魚簍來淹死犯重罪的人。

長屋是由一個掌門人管理,是投票選出來的,終身職責,所有的長屋規範都由他規定,權力方常大。關於長屋,還有好多好多故事,但是根本聽不完,因為還有三個小時的回程路途,我們能在趕路之中,簡單的了解 Lompozou 超過好幾百年的文化生活,真的、真的好美......。當地也有很多年輕人投入文化工作,大多都是在城市裡上班,放假回來學習及推廣文化,這很值得借鏡。

我肯定有購買他們的藤製品啦!那是在長屋裡出現的背簍樣式,跟我們的上下蓋有點相似,概念上沒有使用五金結構,做工非常精緻,也不會咬手,很柔軟。另外我還想去了解更多他們所使用的藤,感覺技法上是差不多的,但他們比較多小巧思的裝飾,又兼具實用性,很多值得學習的地方。

最後還有看到一個像大水瓶的藤編包,那好像是馬來西亞常見的樣式,最特別的是它的頂部工藝,巧妙的跟單層環結合,讓人誤以為是用單層環收尾,但其實是利用單層環來加強編織結構,覺得這樣的巧思很特別,想要細細研究!整趟旅程非常享受,能這樣身處異國,感受不同的族群文化,非常喜歡!